Dialogue

くりやの対話

Dialogue

2024/06/25

日本発 ラグジュアリーブランドの条件とは

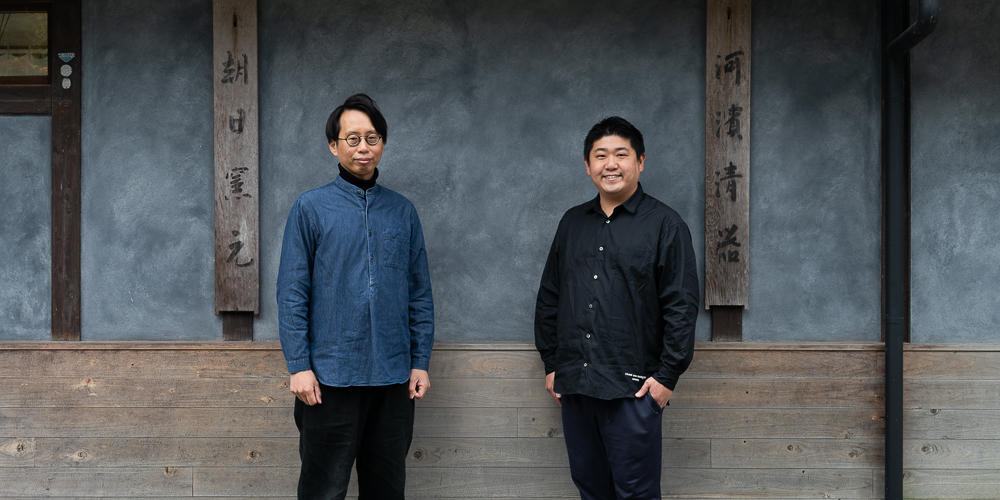

生駒龍史さん×栗岡大介

「日本酒の未来をつくる」をビジョンに掲げ、日本酒に特化した事業を展開するベンチャー企業、株式会社Clear代表の生駒龍史さん。ラグジュアリー日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」および日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES(サケタイムズ)」を運営されています。

同世代、出会ってすぐに意気投合した二人。日本発、世界に誇る「ラグジュアリー」の本質について対話しました。

株式会社Clear ウェブサイト https://clear-inc.net

生駒 龍史(いこま りゅうじ)さん

株式会社Clear代表取締役CEO。IT企業などを経て2013年に株式会社Clearを設立。2014年に日本酒メディア「SAKETIMES」を創業。2018年7月に有限会社川勇商店を買収し、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」を創業。これまでベンチャーキャピタル等から18.3億円の資金調達を実施。事業成長によって日本酒の発展に貢献し続ける。『Forbes Japan』にて中田英寿氏らと並びSAKEイノベーターとして選出。国税庁主催「日本産酒類のブランド戦略検討会」(2019年-2023年)委員を務める。2024年、これまでの功績が認められ⽇本醸造学会若手の会より醸造⽂化賞を受賞。

新しい産業の担い手

栗岡大介:以前から「SAKE HUNDRED」という高級日本酒ブランドがあることは存じ上げていたものの、生駒さんと実際に初めてお話できたのは、ついひと月前のことでしたね。カッコいい日本酒の製造販売を手掛けている方だと思っていたら、とんでもない。全くスケールが違いました。

SAKE HUNDREDは一般的な自社醸造ではなく、日本各地の複数のパートナー酒蔵と商品開発を行う、「Co-Creation」ブランドです。自分たちだけが儲かればいいのではなく、全国の酒蔵やその周辺の地域社会の利益を生み出すことを大切にされている。売り上げは日本酒の販売によって構成されていますが、「未来のライフスタイルをどうつくるか」という観点からバックキャストを行い、活動をされています。柔軟な発想と行動力で、成熟産業を成長産業に昇華させる。まさに日本の未来を切り拓いていく新しい産業の担い手であると直感しました。

出会って一ヶ月とは思えないほど濃密な対話を重ねてきて、僕自身の事業にも多くのひらめきをいただいています。

生駒龍史さん:確かに、濃密な一ヶ月でした。多くの対話を重ねましたね。栗岡さんは、「優しい人」なんです。一見すると「オラオラ系」なので、そこはギャップがあるのかもしれませんが(笑)。

成熟産業で新たな挑戦や取り組みをするにあたって、意志とか情熱とか、何らかの突出した高いエネルギーが必要で、それゆえに不器用な人たちがいますよね。僕も器用なタイプではないのですが、栗岡さんと対話を重ねる中で端々から、僕を含めてそういう人たちに対する深い愛情を感じていました。

一方で、たった数時間のミーティングでも僕らの事業のポイントを鋭く突いて、新しい視点も次々に提案してくださって。いわゆる「ビジネス戦闘力」がとても高い方だな、ということもよくわかりました。本質的な人間への愛とリスペクトを持ちながら、ビジネスではちゃんと戦える。優しいだけでも強いだけでもなく、栗岡さんのように両方を備えている方ってレアだと思っています。

栗岡:僕のことをそんなふうに言語化してくださるなんて。ありがとうございます。

生駒:こちらこそです。僕は「超抽象」と「超具体」の部分にエネルギーが偏っている人間で、その間の部分のスキルはまだまだでして…(笑)。栗岡さんは、僕の話している「超抽象」と「超具体」を理解くださった上で、抜けている部分、戦略や言語化などを補ってくださるんです。

僕自身もともとアウトサイダーとしてこの業界に入りましたが、年を重ねるごとにインサイダーの度合いが高まっています。ネットワークや知見の蓄積という点では強みですが、反面でアウトサイダーとしての客観性は弱まってきてしまう。だから栗岡さんのように、歴史や文化という大きい視点で私たちの仕事や産業の本質を捉えて、事業を通じた社会へのアプローチを考えてくださる方の存在も重要になってきています。

栗岡:そのあたりをサポートできたらいいなと思っています。とはいえ、これまで二人の間で「こうやって儲けよう」という話はほとんど出ていませんが(笑)。御社の「日本酒の未来をつくる」のビジョンに沿って、どんなブランド、事業をつくるか引き続き考えてまいりましょう。

今日のテーマも、日本酒のこれから、SAKE HUNDREDの未来について議論を交わしながら、日本の可能性について抽出するような対話にできればと思います。

世界的品評会で成果を出せる理由

栗岡:ちょうどこの対話をしている本日(2024年6月6日)、ロンドンで開催された「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)」2024」のSAKE部門で、SAKE HUNDREDは出品した8商品すべてが受賞、という快挙を成し遂げられました。

プレスリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000034181.html

日本国外で行われる日本酒審査会として、最大かつ最も影響力のあるイベントということですが、生駒さんとしてはこの結果をどう捉えていらっしゃいますか?

2年連続で金賞を受賞したフラッグシップ『百光 別誂』。発売された2021年から毎年受賞している。

生駒:文化の発信拠点であるロンドンで高い評価をいただき、ありがたいことです。SAKE HUNDREDは流行に合わせたり賞を狙ったりする商品設計は全くしません。マーケットインではなくプロダクトアウトというのは創業当初から一貫しています。とにかく「僕たちが一番美味しいと思う酒をつくる」ことだけなんです。

栗岡:SAKE HUNDREDにおける「美味しい」の基準は、どんなものなんでしょうか?

生駒:端的に言えば「透明感」と「バランスの良さ」です。ワインとの価値観と違うところでもありますね。ワインだと「複雑性」や「奥行き」などが評価ポイントになるのですが、ワインコンテストのSAKE部門だからといって、僕たちの軸は変えませんでした。今回、出品商品すべてが受賞できたというのは、僕たちの酒づくりが審査員の方たちの「美味しいSAKE」の感覚と合っているということかもしれません。

僕は25歳で起業して以来13年、日本酒のポテンシャルを信じ続けてきました。アルコールが好きな酒豪というわけではないのですが、日本酒に魅了され海外含めて酒蔵を何百社と回って、何千、何万杯…相当な量を飲んできましたし、醸造設備、技術、気候風土、杜氏の想い、あらゆるものを学んだ上で、SAKE HUNDREDをつくっています。このバッググラウンドがあるわけなので、「受賞できて当然」とは言い過ぎですが、いつも自信を持ってコンテストに臨むことができていますね。

日本古来の神秘性

栗岡:先日、生駒さんにご招待いただいてパレスホテル東京でSAKE HUNDREDと料理のペアリング・ディナーをいただきました、あの美味しさは本当に忘れられません。

特に、洋食と合わせた時の衝撃。しっかり味がついているフィレ肉、普通は赤ワインじゃないですか。赤ワインだと独特のタンニンが後味として口の中の間に挟まっていく感じがありますが、SAKE HUNDREDの場合は、ただただ、お料理の旨みが引き立つ…見事なマリアージュでした。

その時、生駒さんなんておっしゃったか覚えていらっしゃいます?

「栗岡さん、これ米と水(麹菌も含む)でできてるんです。信じられませんよね!」って。

その時、僕の脳天にバーンとイナズマが落ちた感じがしました。「これこそが日本の勝ち筋だぞ」と。

生駒:おお、そうだったんですか、興奮してましたもんね(笑)。

栗岡:先ほども僕が「受賞おめでとうございます」とお伝えしたら、生駒さんは「お酒の神様がまだまだ頑張りなさいと背中を押してくれていると思う」って、サラっとおっしゃった。

米、水、そして麹菌に、神様が宿ったように発酵が起こり、日本酒になる…。つまり「神秘性」ですよね。日本古来の神秘性をどうビジネスに落とし込んでいくかにフォーカスしていけば、明らかに日本のアップサイドになるのではないか。そんな仮説とともに、日本の持つポテンシャルに対して漠然とした自信が湧いてきたんです。

米国はテクノロジーと金融、ヨーロッパは文化的資源(歴史)にレバレッジをかけた成長を志向してきました。日本でまだ活用されておらず、レバレッジをかけることができる部分は、この神秘性かもしれないと考えたんです。

生駒:神秘性、確かに。日本酒は人間がつくるものでもあるんですが、微生物がつくるものでもある。微生物が心地よく発酵してくれるようにお手伝いをするのが人間の仕事だともよく言われます。そもそも、まだ解明されていないことが多いんですよ。

栗岡:こんなに全国に酒蔵があって、歴史も伝統もあるけれど、神秘の領域が残っている。面白いですよね。だって、微生物学がない時代に毒素のない菌を発見して日本酒をつくってしまった。科学で解明されればされるほど、奇跡のように神秘的なことが重なっていたんだなと、感慨深くなります。

生駒:業界の中の人は、この神秘性の取り扱いが日常であるがゆえに、なかなかその特殊性を理解できない傾向があります。どうしてもグルコース濃度とか精米歩合とか、スペックで勝負するようになりがちで…。僕たち、SAKE HUNDREDはそういう世界からはなるべく早く卒業したい。もちろん実際の酒づくりにおいては再現性の高さも大切で、数値的な研究も重ねて極めていますが、その一方でブランドとしては、打ち出すものが専門的になればなるほど、お客様になってほしい方々が離れていってしまいます。

栗岡:スペックを押せば押すほど、一部の興味のある方々は購入してくれますが、潜在的な消費者が離れていく。これは、ほかの業界でも当てはまる課題で悩ましい限りです。

生駒:そういった現状を打開するために、SAKE HUNDREDでは「ラグジュアリー」という言葉で世界観を表現することで、より多くの皆様に興味をもっていただけるように心がけています。機能価値を追い求め続けると「スタンダード」に新たな機能を付与した「プレミアム」が生まれます。一方で、僕たちは、味や機能はもちろんのこと、心に響く情緒的価値を追い求めていく、そんな「ラグジュアリー」ブランドにSAKE HUNDREDを育てていきたいと考えています。

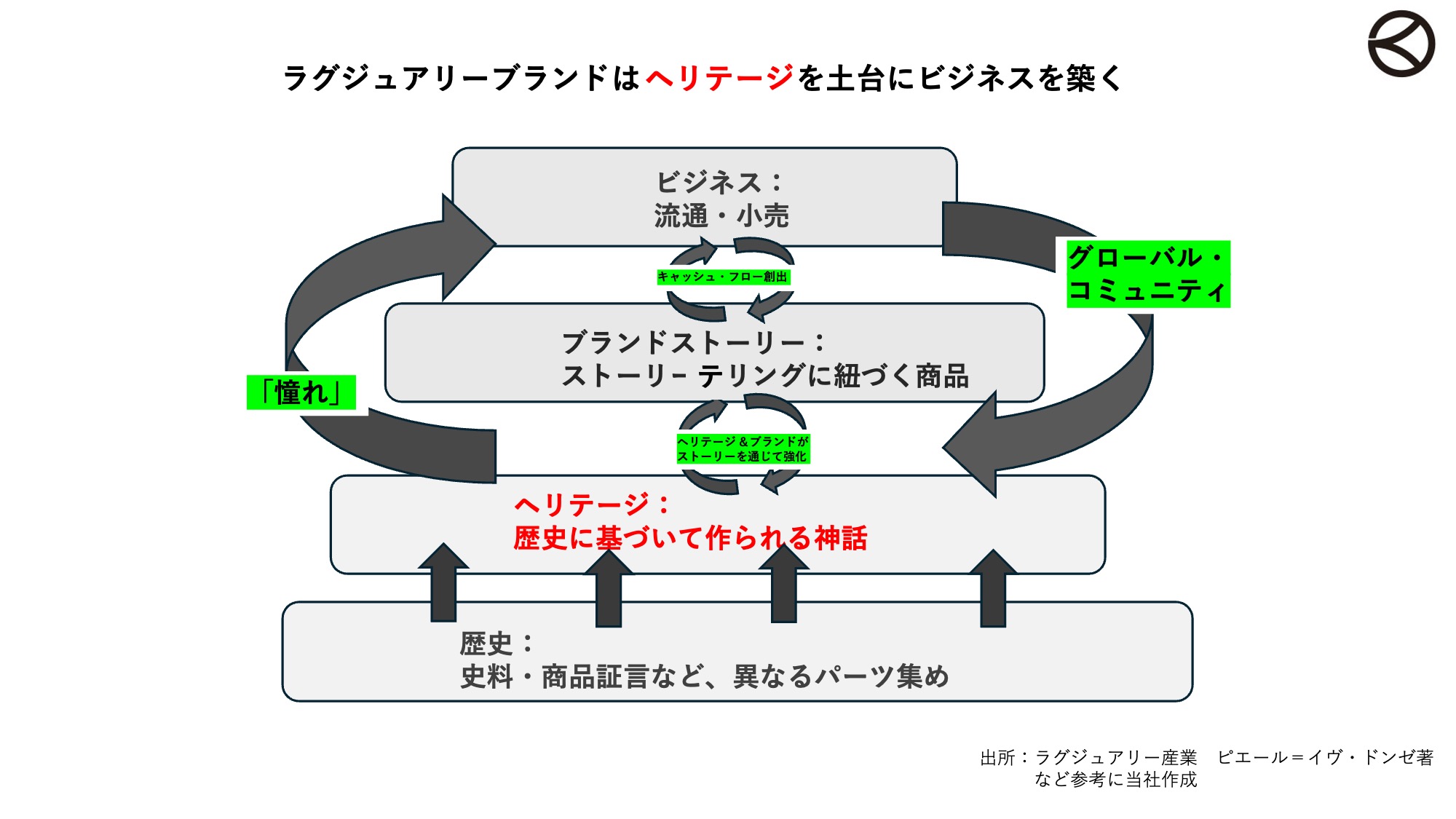

ラグジュアリーの土台となるもの

栗岡:「ラグジュアリー」は、このところの僕らの議論のメイントピックですね。僕自身、ラグジュアリービジネスは近年特に研究しているテーマです。

以前「ラグジュアリー」の語源についてのある記事を読んで、なるほどと思ったんですが、歴史的背景で意味が変わってきたそうです。中世のラグジュアリーは「lust」=「色欲、淫乱」という意味で、次に出てくるのがラテン語の「luxus」=「(植物が)繁茂しすぎる」という意味。さらに近代以降は、フランス語の「luxe」=「光り輝くもの」という意味が強まっているそうです。日本酒ブランド「IWA」をはじめフランスの方々も日本酒市場に参入しています。日本酒に成長の「光」、将来の可能性を見立てているのではないでしょうか?

生駒:なるほど、国内市場は成熟していますが、インバウンドもあいまってグローバル市場での日本酒の成長は期待できます。世界はSAKEの可能性に気づいたんです。僕たちも今後の展開に向けて、早急に戦略を立てないといけません。今回のIWCの受賞であらためてSAKE HUNDREDのグローバル展開の可能性を再認識しました。

栗岡:例えば、世界最大のコングロマリット企業であるLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)。彼らがどうやってラグジュアリー市場で競争力を確保しているのかを深掘りすると、僕たちの方向性もクリアになってくる部分があるのではないでしょうか。

LVMHがスパークリングワインのシャンドン社を買収した例などは、とても興味深いです。同社を買収し、世界中にシャンドンを製造する工場をつくるなど巨額の設備投資を行うことで各国でスパークリングワインの需要を喚起しました。手頃な価格のシャンドンをより多くの人に飲んでもらうことで、モエ・エ・シャンドンなどのシャンパンへの「憧れ」を醸成する狙いがあったのです。商品に「憧れ」を抱かせることで、ラグジュアリーを成立させた戦略です。そのためにシャンドンのスパークリングワインの大量消費と大量生産を実施しました。

翻って、SAKE HUNDREDにある優位性も見えてきました。御社はすでに生産拠点として日本中の酒蔵との繋がりがあります。大規模な設備投資をせずとも、生駒さんが13年かけて築いてきた人的なネットワークという「見えない資産」を活用できる。強いこだわりを持った職人たちと高度なコミュニケーションを取りながら、齟齬なく最高の味を追求していけるスキル。海外の企業が参入するには、日本語で味や仕様について議論することも参入障壁になります。

このように、バランスシートに負荷がかかる設備投資(工場建設など)が少なくすむこと、独自のネットワークを日本語を通じて機能させることがSAKE HUNDREDが今後独自のラグジュアリーブランドに成長する土台になるのではないか、そんな仮説を僕は持っています。

生駒:そうですね。僕はこの産業に関わっている人たちのことがやっぱりすごく好きなんです。何代も前から受け継がれてきたバトンがあって、自分もそのバトンを持って全力で駆け抜けて、また誰かにバトンを渡すという覚悟を持った人たち。異業種の方々からすると、変わった人がたくさんいるかもしれませんが(笑)、清くあろう、正しくあろうという思いが共通していて。

栗岡:はい、日本酒業界の素晴らしいところは、味もさることながら、長い歴史とドラマがあるということです。あらゆるラグジュアリーブランドの核心には必ず「ヘリテージ」があると考えています。そこからブランドストーリーが生まれ、人々はブランドストーリーの一部になりたいと感じるようになる。

生駒さんが日本酒や、業界の人々に強く惹かれてきた理由も、長い歴史やドラマに対してヘリテージをつくれる可能性を感じているからなのではないでしょうか。これまでご自身が感じてきたように、「日本酒の歴史やヘリテージを自分の五感を通じて体験したい」という人たちをどうやって増やしていくか。言い換えると、ラグジュアリーブランドとしてのSAKE HUNDRED固有のヘリテージを、どうブランドストーリーとして表現するか、ここが非常に重要なポイントですよね。

ライフスタイルに溶け込んでこそ

生駒:おっしゃるように、日本には日本酒のみならず、さまざまな魅力溢れるヘリテージがあります。とはいえ、そこからなかなか世界的なラグジュアリーブランドが生まれてこなかった。マーケティングに改善の余地はあるものの、一番大きな理由は日本の伝統産業が「エキゾチックで民族的なもの」という枠組みを抜けられなかったからだと思っています。

例えば、僕は仕事で着物を着たことがないんですね。着物は好きですけど、普段は着ていないのにお酒を飲む時だけ着物って、僕はおかしいと思っていて。でも、日本の伝統産業は総じて「フジヤマ・ゲイシャ」的な見せ方をしてきてしまった。日本酒のイベントも、法被、升、樽が定番じゃないですか。珍しくて面白いけど、だからって家に持ち帰って自分も明日から法被を着ようとは思えませんよね。

ラグジュアリーブランドにおいては、確かにヘリテージが核心です。でもそれを「エキゾチックな民族的なもの」という認知をされないように、いかにグローバルの感度の高い人々のライフスタイルに溶け込むような提案ができるかどうかが、そのブランドがラグジュアリーになるのか、知る人ぞ知るマニアックなものになるのかの分岐点です。

栗岡:SAKE HUNDREDのボトルは部屋に置いてあってもすごくおしゃれですもんね。ハイセンスなライフスタイルに自然に溶け込むデザインとして極められている。従来型の一升瓶は台所のどこか目立たない所に置かれてしまいがちです。

生駒:洋酒の背中を追ったわけではなくて、今の日本の最先端の美意識を追求していった結果、あのボトルになりました。最近話題のNOT A HOTELも日本の建築の美がテーマですが、別に和室があるというわけではないですしね。

目指すは世界中で認知されるラグジュアリーブランド

栗岡:SAKE HUNDREDは今後、世界中に認知されるラグジュアリーブランドにトランスフォームしますね。ラグジュアリーの定義自体がかなり曖昧ではあるけれど、その曖昧さゆえに自由でもある。先ほど話した日本酒の神秘性はテクノロジーの進歩でどんどん解明されていきます。言い換えると歴史が見える化されていくということです。この神秘的な歴史をいかにヘリテージに落とし込むのか、また事業を通じていかにグローバルでの嗜好品に昇華させるのか。まだまだできることはたくさんあります。

生駒:ここにきておかげさまで国内の飲食店の営業は順調です。ただ、海外に出てみるとまだほとんど知られていないのが課題なんです。伸びしろはありますが、大量生産、大量販売をするつもりはありません。「みんなが買えるわけじゃないけど、みんなが知っている」、憧れの対象になるようなブランドに育てていきたいと考えています。

世界にチャンスは拡がり続けています。そもそも日本酒の輸出はまだたった400億円くらいです。対世界では日本酒ブランドとして最後尾からのスタートではありますが、後発だからこそ見える景色、立てうる戦略があるはずです。また、栗岡さんの指摘の通りで、日本酒産業という枠を超えて、新しいライフスタイルや価値観を提案するラグジュアリーブランドになろうという意識を持つことによって、新しい戦略も見えてきそうです。

栗岡:そういう意味で、日本国内での訪日外国人の方々に向けたビジネスの可能性ははとても大きいですし、将来の世界戦略をつくる過程でさまざまな実証実験ができます。だって世界中から「日本文化に関心がある」という一定のスクリーニングをされた人たちがすでにたくさん来てくださっています。加えて、訪日外国人の消費もモノからコトにシフトする中で、日本の神秘性(歴史・ヘリテージ)を包含した商品やサービスの拡張性は純粋な買い物需要よりも大きくなるでしょう。

時代は生駒さんに味方していますよ。だからこそ、伸びる市場に対して、SAKE HUNDREDが自社のヘリテージをどう言語化していくか、ビジネスモデルをつくるうえでやはり避けては通れないポイントになりそうですね。ラグジュアリーブランドとして認知してもらい、ワインセラーの中に何本かSAKE HUNDREDがおいてある、少し先のそんな未来からバックキャストして作戦を考えてまいりましょう。

生駒:そうですよね。栗岡さんとの対話は、いつも前向きな気持ちになります。

栗岡:それは嬉しいです。生駒さんとの対話のプロセスには、日本を好きになるヒントがいっぱい散りばめられています。僕の方こそいつも、今を前向きに捉えるきっかけをいただいています。

生駒:これからもお互いに「醸す」関係でまいりましょう。よろしくお願いします!

Photo: Kayoko Yamamoto

Back Number

バックナンバー

Back Number